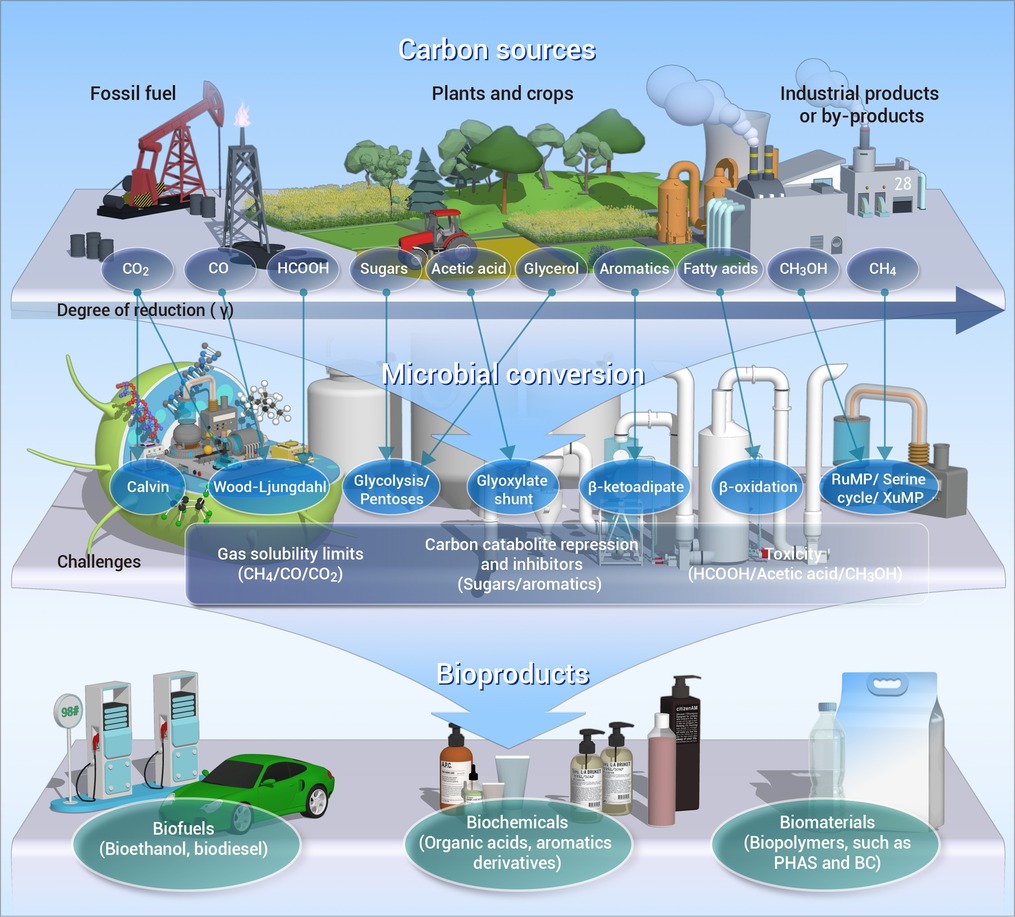

低还原度碳源(如CO2)具有绿色可持续的优势;而高还原度碳源(如葡萄糖、脂肪酸、甘油)因自带能量与还原力,更利于合成生物量与还原性产品。本文系统分析了10类典型碳源,提出“量体裁衣”式碳源利用定制策略,助力绿色、经济生物制造。其中,CO2作为最“清洁”的碳,可与微藻/蓝藻、自养菌或微生物电合成系统相结合,实现工业尾气或直接空气碳捕集及可再生电的转化;固定速率与能量耦联机制的突破,将极大推动绿色生物制造的产业化进程。CO源自合成气与冶金尾气,甲酸可由CO2/CO电催化或生物法制备,液体形态便于储运,是“C1气体等价物”;菌株耐受性的突破是该类碳源规模化利用的核心基础。糖类原料拥有最成熟的工业发酵底物体系,但仍面临碳代谢阻遏、“与粮争地”及预处理成本高等痛点;利用副产糖蜜、农林废弃物是降本的关键。木质素衍生的芳香化合物也是一类丰富的碳源,但其规模化利用仍受限于解聚难度大、微生物利用效率低等瓶颈。乙酸可通过合成气发酵或厌氧过程等方式获得,其代谢途径简单,易于微生物利用;随着基因编辑、代谢工程以及人工智能等技术的进行,乙酸的转化效率与经济性将得到显著提升。甘油是生物柴油的副产物,具有还原度高、成本价廉及来源广泛等特点,是生产还原性化学品的理想碳源;随着鲁棒性底盘细胞的开发、发酵工艺的优化以及人工智能技术的赋能,将推动甘油的高效生物转化与规模化利用。脂肪酸的能量密度高,经β-氧化可高效生成乙酰辅酶A这一中心代谢节点,非常适用于合成PHA/脂类等。甲醇储运友好、价格可控,可由可再生氢和CO2合成;目前已开发出多种天然及合成的甲基营养型底盘微生物(如Pichia、Bacillus methanolicus、工程化E. coli),可广泛用于多种产品合成。后续的研究工作重点是提升甲醇氧化与甲醛同化的效率;甲烷主要来自天然气、生物沼气和填埋气,可借助甲烷氧化菌转化为单细胞蛋白、PHA等产品,该过程的关键酶是甲烷单加氧酶(MMO)。生命周期评价结果表明,“碳源生产过程”往往是环境影响最大项,优化碳源获取路径比单纯提升发酵得率更“减排”。

本文通讯作者为中国科学院青岛生物能源与过程研究所张海波研究员和兰州理工大学王永刚教授。上述工作得到了山东省自然科学基金项目、国家自然科学基金项目及青岛新能源山东省实验室开放课题项目等项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.59717/j.xinn-life.2025.100159